生物はどのようにして今の姿になったのかという問いは、多くの人が一度は抱くものだと思います。チャールズ・ダーウィンの『種の起源(On the Origin of Species)』は、その問いに対して一つの新しい視点を提示し、世界の見方そのものを変えてしまった本として知られています。

現代では「進化」という考え方は当たり前のように語られていますが、ダーウィンが生きた19世紀の英語圏社会では、聖書の創造説が広く受け入れられており、生物の変化を科学的に説明する発想は一般的ではありませんでした。

そんな時代に、ダーウィンは膨大な観察と記録に基づき、生物の多様性が自然選択という仕組みの中で生み出されるのではという考えをまとめたのが、『種の起源』でした。

チャールズ・ダーウィンとはどんな人物か

Charles Robert Darwin

チャールズ・ダーウィン(Charles Robert Darwin, 1809–1882)は、進化論の父と呼ばれるイギリスの博物学者です。医師の父、科学者の祖父を持つ家庭に生まれ、若い頃は神学を学びながら自然観察に没頭していたといわれています。

興味深いのは、ダーウィンがもともと「生物の進化」を前提にしていたわけではなく、長年の観察と記録の積み重ねから少しずつ考えを深めていった点です。

1831年から1836年の ビーグル号での世界航海は、彼の思想に決定的な影響を与えました。特に有名なのが、ガラパゴス諸島で見たフィンチ(ダーウィンフィンチ)のくちばしの形の違いです。「同じ種が環境によって姿を変えるのではないか」という違和感が、後に進化論へと発展していきます。

ダーウィンの英語は、科学者らしい観察の積み重ねを感じさせる文体だと思います。比喩表現が多いわけではありませんが、論理の積み方に無駄がなく、淡々とした文章の中に深い洞察が込められています。

『種の起源』の出版と反響

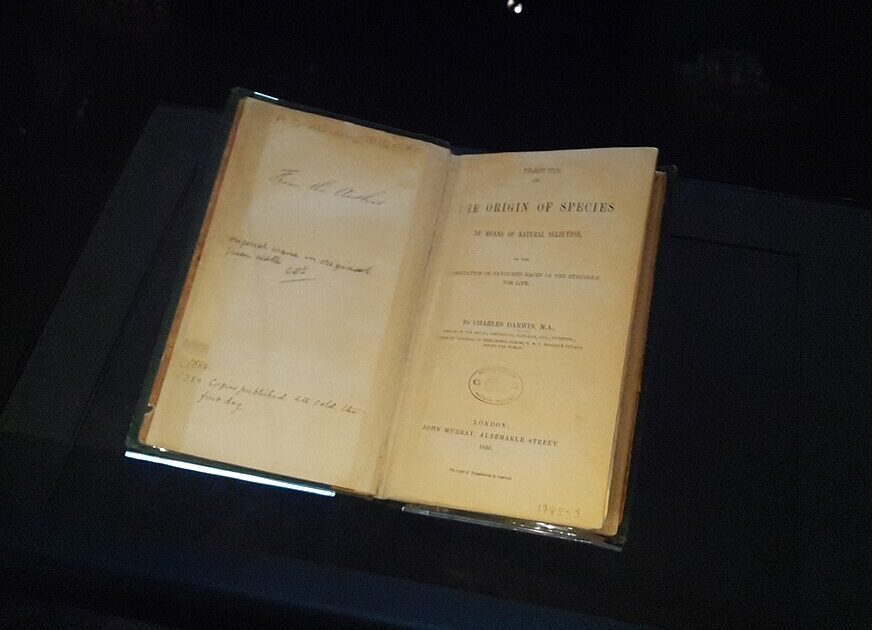

1859年、ダーウィンはついに 『On the Origin of Species by Means of Natural Selection』 を出版しましたが、その背後には興味深い事情がありました。ダーウィンは進化のアイデアを20年以上温めていましたが、なかなか出版に踏み切れずにいました。

1859年、ダーウィンはついに 『On the Origin of Species by Means of Natural Selection』 を出版しましたが、その背後には興味深い事情がありました。ダーウィンは進化のアイデアを20年以上温めていましたが、なかなか出版に踏み切れずにいました。

そんな中、同時代の博物学者 アルフレッド・ラッセル・ウォーレス(Alfred Russel Wallace) が、ダーウィンとほぼ同じ自然選択の理論に独自に到達し、その論文をダーウィンに送ってきたことが転機になりました。

ウォーレスの論文は驚くほどダーウィンの考えと近く、「このままでは理論の先取権が曖昧になるかもしれない」という状況に、ダーウィンはついに出版を決意したといわれています。この経緯は、自然選択という発想が一人の天才の直感ではなく、多くの観察から必然的に導かれた時代的な発見であったことを示しているように思います。

出版後には、社会には大きな衝撃が走ったといいます。当時のイギリスでは、聖書に記された創造説が一般的な世界観で、そのような環境の中「生物種は固定されたものではなく、自然選択によって変化し続ける」という主張は、宗教観と直接対立しやすいものでした。

反応は賛否両論で、強力な支持者の一人が博物学者 トマス・ハクスリー(Huxley) でした。一方で、宗教界からの批判は強く、「人間が動物と共通祖先を持つ」という考え方は多くの人にとって受け入れがたいものだったようです。

ただ、時代が進むにつれて進化論は徐々に科学的な支持を集め、20世紀以降の生物学・遺伝学の基盤となりました。『種の起源』は、科学史の転換点であると同時に、人々の世界観を揺さぶった思想書でもあります。

理論の核心:自然選択(Natural Selection)

ダーウィンの最も重要な概念が “natural selection(自然選択)” です。これは、環境の条件によって生存と繁殖が左右され、生き残った個体の特徴が子孫に伝わっていくという考え方です。

自然選択のポイントを整理すると、

- variation(変異):個体ごとに違いがある

- struggle for existence(生存競争):資源は有限で、すべての個体が生き残れるわけではない

- heredity(遺伝):有利な特徴が次の世代へ伝わる

という3つの要素が組み合わさっています。今日の遺伝学ほど理論が整っていなかった時代に、観察だけでここまで本質に迫ったのは驚くべきことだと思います。

ただ、ダーウィンの理論には現代から見ると “欠けていた部分” があります。それは 遺伝の仕組みそのものを知らなかった という点です。

当時はメンデルの法則がほとんど注目されておらず、「どのように特徴が子孫に受け継がれるのか」という根本的な問題は解けていませんでした。そのためダーウィンは、変異がどのように起き、どのように遺伝するのかについては推測に頼らざるを得ませんでした。

後にメンデル遺伝学、DNAの発見、分子生物学が発展したことで、ダーウィンの理論は補完され、“新ダーウィニズム(現代総合説)”として再構築されます。

この歴史を踏まえると、ダーウィンの進化論は完成された理論というより、後の科学が基盤を積み上げていった起点だったと理解しやすくなると思います。

またダーウィンの文章は科学的でありながら、自然への敬意が込められているように感じます。特に次の言葉は、進化論の精神を象徴するフレーズとして広く紹介されています。

“It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change.”

(生き残るのは最も強い種でも、最も賢い種でもなく、変化に最もよく適応する種だと言われている。)

ダーウィン本人の文言ではありませんが、「変化に適応するものが生き延びる」という進化論の本質を表しているとされ、英語圏でも広く引用されています。

『種の起源』が英語文化にもたらした変化

ダーウィンの著作は、生物学だけでなく英語文化にも大きな影響を与えたといわれています。

例えば、

- evolution(進化)

- adaptation(適応)

- struggle(闘争/葛藤)

- fitness(適応性)

など、ダーウィン以降、科学と一般語彙の境界が曖昧になるほど広く使われるようになりました。

“survival of the fittest(適者生存)” は社会科学や経済学にも影響を与え、19〜20世紀の英語圏思想に深く入り込んでいます。ただしこれはダーウィン自身が最初に使った言葉ではなく、この語を考案したのは哲学者 ハーバート・スペンサー(Herbert Spencer) で、社会思想の文脈でこのフレーズを用いました。

ダーウィンはこの言葉を気に入り、『種の起源』第5版(1869年)以降で自然選択と関連させて採用しています。

この背景を押さえると、「適者生存」という言葉が自然科学と社会思想の両方に影響を与えた理由が理解しやすくなると思います。

こうした言葉は英語学習の中でも頻繁に出てくるため、ダーウィンを知ることは英語表現を理解することにもつながると思います。

英語で読む『On the Origin of Species』

19世紀中期の英語ですが、科学論文というより「観察記録に近い語り口」なので、意外と読みやすい印象があります。専門用語は多いものの、論理の流れが明確で、英語学習者でも工夫すれば理解しやすい内容だと思います。

特に意識しておくとよい語彙は、

- selection(選択)

- variation(変異)

- struggle(生存競争)

- adaptation(適応)

- species(種)

- origin(起源)

あたりです。これらは単語としての意味だけでなく、ダーウィンの思想を支える概念そのものでもあるため、文脈の中でどのように使われているかを意識しながら読むのがよいと思います。

『On the Origin of Species』を無料で読めるリソースには以下のようなものがあります。

- Project Gutenberg(英語原書)

The Origin of Species by Means of Natural Selection by Charles DarwinFree kindle book and epub digitized and proofread by volunteers.

The Origin of Species by Means of Natural Selection by Charles DarwinFree kindle book and epub digitized and proofread by volunteers. - LibriVox(無料朗読)

Browse Catalog | LibriVoxLibriVox - Modern English Translation(現代英語訳)

Kindle等で刊行されており、原文より読みやすい構造に整えられています。

日本での受容と翻訳史

ダーウィンの進化論は、日本にも比較的早い段階で紹介されました。明治初期の知識人たちは、西洋の科学文明を学ぶ過程でダーウィンの思想に触れ、進化論が社会思想にも影響を与えたと言われています。

特に、加藤弘之(1877『人権新説』) などは進化論を政治思想に応用し、「天則」「進化」「淘汰」といった語を普及させた人物として知られています。

日本語訳としては、1900年前後から複数の翻訳が行われています。戦後にも多くの翻訳が行われていますが、八杉龍一訳(岩波文庫, 1951)標準的翻訳として広く読まれるようになったようです。ダーウィン生誕200年、種の起源出版150年の2009年に出版された渡辺政隆訳(光文社古典新訳文庫)が新しく、最も読みやすい訳になっているかと思います。

ダーウィンの原文を読むことはもちろん大切ですが、日本語訳の歴史をたどると、「日本人がどのようにして“進化”という概念を受け入れてきたのか」という思想史的な視点も見えてくるのが興味深いところです。

まとめ

ダーウィンの文章を読むと、科学的な冷静さとともに、自然への深い敬意も垣間見える気がします。特にラストの有名な一文、

“There is grandeur in this view of life…”

(この生命観の中には壮大な美しさがある。)

このフレーズは美しく、科学書に詩的な余韻が残るのがとても印象的です。

英語で科学を読むとき、「文法」や「語彙」以上に、ものごとをどのように観察し、どう言葉で描くかという“思考の癖”のようなものが見えてきます。

- 科学的思考の表現

- 観察を積み重ねる語り口

- 新しい概念が言語に浸透する過程

といったものを感じ取ることもできますので、ダーウィンの文章はその意味で、英語の論理性と柔らかな語りの両方を感じる良い教材になると思います。

『種の起源』は単なる科学書ではなく、世界の見え方そのものを変えた歴史的な書物です。

英語という言語がどのように世界を説明し、どんな概念を育ててきたのかを知るうえでも、避けて通れない古典の一つだと思います。

参考文献

『種の起源 (上)』 渡辺政隆訳 光文社古典新訳文庫 2009年

『種の起源 (下)』 渡辺政隆訳 光文社古典新訳文庫 2009年